16 10 2025

Blog

Le 11 octobre, la Journée internationale de la jeune fille nous rappelle chaque année que les promesses faites aux filles restent souvent suspendues entre ambition et réalité. Dans un monde où les politiques d’égalité foisonnent mais peinent à transformer la vie quotidienne, deux organisations soutenues par l’initiative Voix EssentiELLEs, le Réseau des Jeunes pour la Promotion de l’Abandon des Mutilations Génitales Féminines et des Mariages d’Enfants (RJPA-MGF-ME) au Sénégal et le Groupe de Jeunes Filles et Femmes Autonomes (GJFA-ONG) au Bénin offrent un contre-récit inspirant : celui d’une prise en main locale, menée par les filles, pour les filles.

À Sédhiou, les constats sont éloquents : une fille est deux fois plus susceptible d’abandonner l’école secondaire qu’un garçon. Derrière ces statistiques se cachent des visages, des histoires, des rêves inachevés. En plus de l’éducation, il y a aussi, des témoignages bouleversants reçus par le Réseau des Jeunes mettant en exergue dans leurs récits des obstacles qu’elles rencontrent surtout en termes d’excision et de mariages précoces. Le Réseau des jeunes est né de cette urgence, de cette volonté de ne plus laisser les filles en marge des décisions qui les concernent.

La problématique principale que le Réseau des Jeunes tente de résoudre est la lutte contre l’excision et les mariages d’enfants qui constitue un bafouement de leurs droits fondamentaux. Ses membres n’ont pas seulement décidé de « sensibiliser » : ils ont choisi de transférer le pouvoir. Les filles sont amenées à devenir des ambassadrices pour la lutte contre les VBGs dans leurs écoles ou communautés. Elles coaniment des ateliers, participent à des campagnes digitales et conçoivent des actions locales dans le cadre de plaidoyers menés par l’organisation.

Ce renversement d’approche a tout changé. En effet, avec l’implication des jeunes filles, le projet est plus pertinent et ancré dans la réalité. Ainsi, grâce à leurs idées et leurs retours, le Réseau des Jeunes a pu adapter ses activités aux réels besoins de ses cibles. Mais aussi, l’implication des filles a permis une meilleure adhésion et mobilisation; ce qui permet de toucher indirectement des potentielles bénéficiaires.

Le réseau a vu émerger une génération de jeunes femmes plus confiantes, plus vocales, capables de dialoguer avec les autorités locales et d’influencer la mise en place d’espaces d’écoute communautaires pour prévenir le harcèlement. Cette évolution est une réelle transformation du rapport au pouvoir.

À l’époque, elle ignorait carrément les attitudes à adopter en cas de viol et n’avait pas connaissance des structures de référencement. En participant aux activités organisées par le Réseau des Jeunes, elle a pu acquérir de précieuses connaissances sur la prise en charge et le soutien aux survivantes. Aujourd’hui, elle porte sa voix pour prévenir, accompagner et renforcer les jeunes filles de sa communauté.

Ce basculement individuel, de victime silencieuse à actrice de changement, illustre la puissance des approches ancrées localement et centrées sur les droits humains qui valorisent l’appropriation par les jeunes filles elles-mêmes des défis et la formulation de solutions. Les jeunes filles passent de simples bénéficiaires à actrices du changement et avocates dans la défense de leurs droits.

De l’autre côté du continent, au Bénin, le Groupe de Jeunes Filles et Femmes Autonomes (GJFA-ONG) démontre que émancipation économique et leadership sont profondément connectés. L’organisation place les jeunes filles au centre de toutes ses actions, non pas comme bénéficiaires, mais comme co-créatrices et actrices de changement communautaire.

Elles participent à la conception des projets, formulent elles-mêmes les priorités d’action et décident des stratégies à adopter sur des enjeux aussi cruciaux que les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive ou la redevabilité locale. Ces espaces participatifs ont transformé la posture de ces filles, désormais capables de dialoguer avec les décideurs.

Cette dynamique s’est traduite par un changement concret : dans les communes de Bopa et Houéyogbé, les plaidoyers menés à l’aide des jeunes filles ont conduit à l’intégration de lignes budgétaires dédiées à la lutte contre les VBG et à la promotion de la santé et des droits des filles. Une avancée majeure qui montre que leur voix ne s’arrête plus aux ateliers de sensibilisation, mais trouve écho dans les politiques publiques locales.

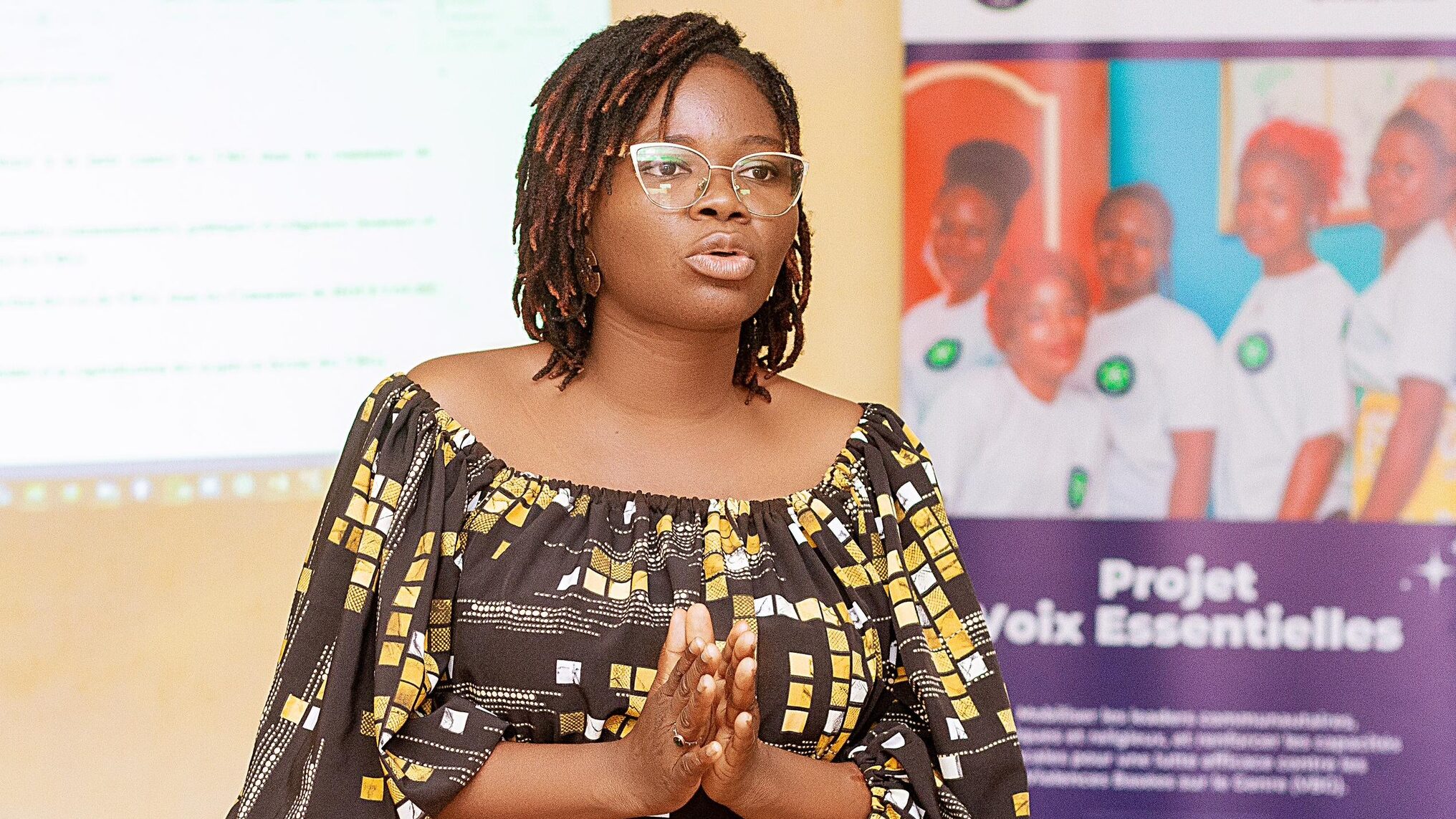

Des jeunes bénéficiaires participant à un atelier d’élaboration de messages de plaidoyers

L’histoire de Dorcas Megbehou incarne cette évolution. D’abord participante à des activités du GJFA, elle a été accompagnée dans l’entrepreneuriat en maraîchage et élevage en vue du générer du revenu pour poursuivre ses études. Aujourd’hui, elle est entrepreneure autonome, mentor et porte-parole pour d’autres filles de sa commune. Son parcours résume bien la philosophie de l’organisation : la réalisation de l’autonomie financière comme tremplin pour la prise de parole et la légitimité politique.

Aujourd’hui, ces jeunes filles ne se contentent plus de réclamer des droits, elles négocient, influencent et redéfinissent les règles du jeu au sein de leurs communautés. Leur présence dans les réunions communales, leurs interventions dans les cadres de concertation VBG/DSSR, ou encore leurs campagnes de plaidoyer local témoignent d’une chose : le leadership féminin n’est plus un concept abstrait, mais une réalité politique, tangible, en construction depuis le terrain.

Ce que montrent ces deux organisations, c’est que les transformations durables ne viennent pas des déclarations globales, mais de la capacité à localiser l’ambition du leadership féminin pour relever les défis de l’amélioration de leur condition. Les débats mondiaux sur l’égalité de genre parlent de participation, de résilience, d’autonomisation économique. Leur application sur le terrain, prend vie quand une fille ose dénoncer un mariage forcé ou quand une autre obtient un microcrédit pour financer son activité.

En intégrant les filles dans la conception, la mise en œuvre et le plaidoyer, ces initiatives illustrent un changement d’échelle : passer d’une approche “pour les filles” à une approche “par les filles”. Ce changement, bien que local, s’inscrit dans une réflexion globale sur la relocalisation du pouvoir dans le développement. Il répond aux appels répétés pour une aide internationale plus féministe, plus ancrée dans les dynamiques communautaires, où les savoirs et priorités locales dictent les solutions.

En célébrant la Journée internationale de la jeune fille, nous ne devons pas seulement rappeler leurs droits, mais écouter leurs voix, comprendre leurs stratégies, et surtout, leur faire une place durable dans la gouvernance du changement. Parce que le futur de l’Afrique ne se construira pas pour les filles, mais avec elles.